Wenn in Familienunternehmen der Generationenwechsel ansteht, entstehen Dynamik, Spannung und Chancen zugleich. In einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen führte dieser Übergang zu einer besonderen Veränderung: Die zweite Führungsebene, bestehend aus mehreren Bereichsleitern, wurde vollständig verjüngt. Keiner der Verantwortlichen ist älter als 35 Jahre – und doch tragen sie Verantwortung für rund 200 Mitarbeiter sowie zwei internationale Standorte in China und den USA.

Diese Entscheidung der Gesellschafterfamilie, Führungsverantwortung frühzeitig an eine neue Generation zu übertragen, war ein starkes Signal für Vertrauen und Zukunftsorientierung, zugleich aber auch eine Herausforderung für die Organisation. Während die Nachfolge in der Unternehmensspitze klar geregelt war, musste sich die zweite Ebene erst in ihrer Rolle finden – zwischen hoher Erwartung, wachsender Verantwortung und einer Belegschaft, die bisher von erfahrenen Führungspersönlichkeiten geprägt war.

Ein mutiger Schritt im Generationenübergang

Das junge Team startete mit großem Gestaltungswillen, vielen Ideen und Energie. Die ersten Monate waren von Aufbruchsstimmung geprägt, doch bald wurde deutlich: Ein Generationswechsel auf der Führungsebene ist nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens. In der Zusammenarbeit zeigten sich Reibungspunkte. Einige erfahrene Mitarbeiter fühlten sich nicht ausreichend eingebunden, Entscheidungen wurden als zu theoretisch oder zu schnell empfunden. Das führte zu Unmut und Verunsicherung. Gleichzeitig spürten die jungen Bereichsleiter, wie anspruchsvoll es ist, operative Verantwortung, Personalführung und strategische Aufgaben parallel zu meistern.

Besonders herausfordernd war das internationale Umfeld. Die Standorte in China, den USA und Deutschland unterscheiden sich deutlich in Arbeitskultur, Kommunikationsstil und Entscheidungslogik. Die jungen Führungskräfte standen oft im Spannungsfeld zwischen Effizienzorientierung, kultureller Sensibilität und dem Anspruch, über drei Kontinente hinweg eine gemeinsame Linie zu finden. Es zeigte sich, dass auch interkulturelle Kompetenzen, d. h. das Verständnis für unterschiedliche Denk- und Führungsmuster, gezielt entwickelt werden mussten.

Ein Beispiel machte dies besonders deutlich: In der Abstimmung zwischen dem deutschen und dem chinesischen Werk ging es um Qualitätsstandards für ein neues Produkt. Während das deutsche Team auf direkte Rückmeldung und schnelle Korrekturen setzte, warteten die Kollegen in China mit Kritik oder Nachfragen, bis sie intern abgestimmt waren. Die jungen Führungskräfte interpretierten das zunächst als mangelnde Initiative – tatsächlich war es Ausdruck des Respekts vor Hierarchien und des Strebens nach Harmonie. Erst als die Kommunikationswege angepasst und regelmäßige bilaterale Austauschrunden eingeführt wurden, entstand Vertrauen. Die Zusammenarbeit wurde effizienter – nicht durch mehr Kontrolle, sondern durch besseres gegenseitiges Verständnis.

Die Situation machte sichtbar, dass der Wille und die Haltung im Team stimmten, die nötige Erfahrung, Sicherheit, interkulturelle Sensibilität und methodische Führungskompetenz jedoch teilweise noch fehlten. An diesem Punkt kamen wir hinzu, um den Prozess strukturiert zu begleiten und gezielt zu unterstützen.

Besonders herausfordernd war das internationale Umfeld. Die Standorte in China, den USA und Deutschland unterscheiden sich deutlich in Arbeitskultur, Kommunikationsstil und Entscheidungslogik. Die jungen Führungskräfte standen oft im Spannungsfeld zwischen Effizienzorientierung, kultureller Sensibilität und dem Anspruch, über drei Kontinente hinweg eine gemeinsame Linie zu finden. Es zeigte sich, dass auch interkulturelle Kompetenzen, d. h. das Verständnis für unterschiedliche Denk- und Führungsmuster, gezielt entwickelt werden mussten.

Ein Beispiel machte dies besonders deutlich: In der Abstimmung zwischen dem deutschen und dem chinesischen Werk ging es um Qualitätsstandards für ein neues Produkt. Während das deutsche Team auf direkte Rückmeldung und schnelle Korrekturen setzte, warteten die Kollegen in China mit Kritik oder Nachfragen, bis sie intern abgestimmt waren. Die jungen Führungskräfte interpretierten das zunächst als mangelnde Initiative – tatsächlich war es Ausdruck des Respekts vor Hierarchien und des Strebens nach Harmonie. Erst als die Kommunikationswege angepasst und regelmäßige bilaterale Austauschrunden eingeführt wurden, entstand Vertrauen. Die Zusammenarbeit wurde effizienter – nicht durch mehr Kontrolle, sondern durch besseres gegenseitiges Verständnis.

Die Situation machte sichtbar, dass der Wille und die Haltung im Team stimmten, die nötige Erfahrung, Sicherheit, interkulturelle Sensibilität und methodische Führungskompetenz jedoch teilweise noch fehlten. An diesem Punkt kamen wir hinzu, um den Prozess strukturiert zu begleiten und gezielt zu unterstützen.

Kernfrage: Woran liegt es, und wie kann man gezielt unterstützen?

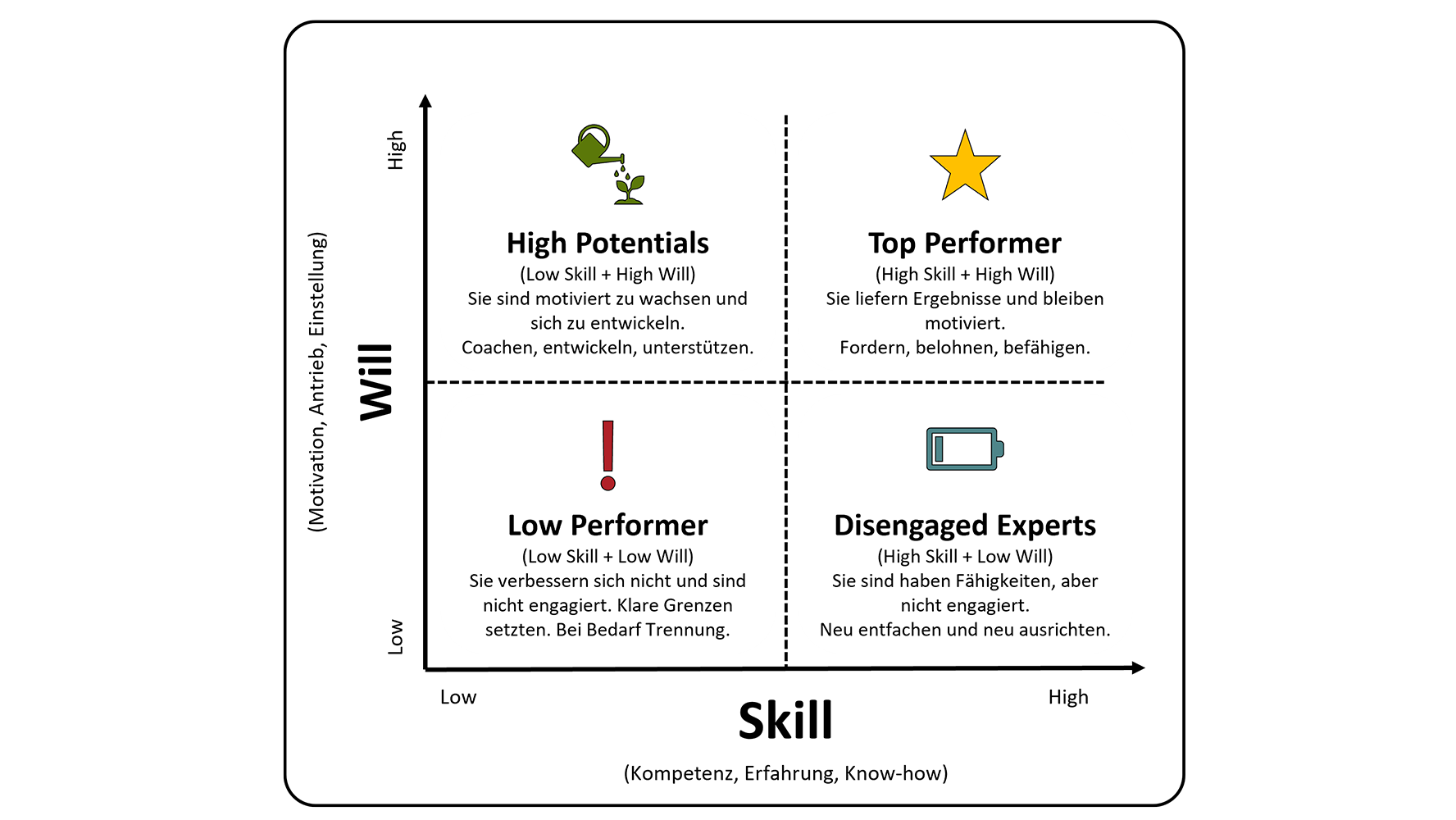

Zu Beginn stand eine klare Analyse: Worin liegen die Ursachen für die Spannungen – im Willen oder in den Skills? Mithilfe einer Skill-Will-Matrix wurde deutlich, dass das Problem nicht im mangelnden Engagement lag. Im Gegenteil: Das junge Führungsteam zeigte hohe Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Lernbereitschaft. Die eigentliche Herausforderung lag in fehlenden oder unzureichend entwickelten Führungskompetenzen, also in den Fähigkeiten, nicht im Willen.

Abbildung: Skill-Will-Matrix

Darauf aufbauend führten wir eine erweiterte Eignungsdiagnostik durch, um individuelle Stärken und Entwicklungsfelder sichtbar zu machen. Jede Führungskraft erhielt ein persönliches Kompetenzprofil mit konkreten Handlungsfeldern, ergänzt durch einen strukturierten Maßnahmenplan. Im Mittelpunkt standen Themen wie Führungskommunikation, Delegation, Entscheidungslogik, Konfliktmanagement, Selbstführung und interkulturelle Zusammenarbeit, d. h. jene Fähigkeiten, die für junge Führungskräfte im Übergang von der Fach- zur Führungsrolle entscheidend sind.

Der Ansatz war bewusst entwicklungsorientiert: kein Bewertungssystem, sondern ein gemeinsamer Lernprozess. Das Programm umfasste Einzelcoachings, Teamworkshops, Mentoring durch erfahrene Führungspersönlichkeiten und praxisorientierte Trainingsmodule.

Ziel war es, Sicherheit im Führungsverhalten zu gewinnen, das Rollenverständnis zu schärfen und ein gemeinsames Führungsverständnis auf der zweiten Ebene zu etablieren – über Landes- und Kulturgrenzen hinweg.

Gezielte Weiterentwicklung mit klaren Schritten

Der Entwicklungsprozess wurde als Investition verstanden, und nicht als Kritik. Die jungen Bereichsleiter sahen die Begleitung als Wertschätzung und Chance, ihre Verantwortung bewusst auszufüllen. Der Maßnahmenplan wurde über zwei Jahre konsequent umgesetzt, mit klaren Meilensteinen, Reflexionsrunden und Feedbackgesprächen.

Zur Unterstützung wurde für einen begrenzten Zeitraum ein Interims-Führungsexperte eingesetzt – als Vorbild, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Ziel war, gute Führung erlebbar zu machen und zugleich Raum für eigenes Lernen zu lassen. Der Interim-Manager stand als Ansprechpartner in schwierigen Situationen zur Verfügung, moderierte Teamrunden und vermittelte situatives Führungsverhalten aus der Praxis.

Parallel wurden Entscheidungsprozesse transparenter gestaltet, Schnittstellen neu definiert und Rollen geschärft. Besonders wertvoll war der regelmäßige Austausch im Führungskreis, der half, gemeinsame Standards zu entwickeln, interkulturelle Perspektiven einzubinden und Vertrauen zu stärken.

Zur Unterstützung wurde für einen begrenzten Zeitraum ein Interims-Führungsexperte eingesetzt – als Vorbild, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Ziel war, gute Führung erlebbar zu machen und zugleich Raum für eigenes Lernen zu lassen. Der Interim-Manager stand als Ansprechpartner in schwierigen Situationen zur Verfügung, moderierte Teamrunden und vermittelte situatives Führungsverhalten aus der Praxis.

Parallel wurden Entscheidungsprozesse transparenter gestaltet, Schnittstellen neu definiert und Rollen geschärft. Besonders wertvoll war der regelmäßige Austausch im Führungskreis, der half, gemeinsame Standards zu entwickeln, interkulturelle Perspektiven einzubinden und Vertrauen zu stärken.

Spürbare Entwicklung im Team und in der Organisation

Heute, rund zwei Jahre später, zeigt sich ein deutlich gereiftes Bild. Die jungen Führungskräfte sind gewachsen – fachlich, persönlich und als Team. Entscheidungen werden strukturierter getroffen, Kommunikation und Feedback laufen zielgerichteter, Konflikte werden offener und konstruktiver gelöst.

Auch in der Belegschaft ist eine Veränderung spürbar: Das Vertrauen in die neue Führungsebene ist gewachsen, die Akzeptanz hat zugenommen. Interne Befragungen zeigen eine höhere Zufriedenheit, insbesondere im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit. Die Fluktuation konnte reduziert werden, und die internationalen Standorte sind heute stärker eingebunden. Die Führungsmannschaft agiert vernetzter, kultursensibler und sicherer in ihrem Auftreten – sowohl im persönlichen Umgang als auch in internationalen Abstimmungen.

Natürlich bleibt Erfahrung ein Wert, der mit den Jahren weiter wächst. Doch das Fundament ist gelegt: Das junge Team hat bewiesen, dass es Verantwortung tragen kann, und dass gezielte Entwicklung, begleitetes Lernen und interkulturelle Sensibilität die Brücke zwischen Potenzial und Performance sind.

Auch in der Belegschaft ist eine Veränderung spürbar: Das Vertrauen in die neue Führungsebene ist gewachsen, die Akzeptanz hat zugenommen. Interne Befragungen zeigen eine höhere Zufriedenheit, insbesondere im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit. Die Fluktuation konnte reduziert werden, und die internationalen Standorte sind heute stärker eingebunden. Die Führungsmannschaft agiert vernetzter, kultursensibler und sicherer in ihrem Auftreten – sowohl im persönlichen Umgang als auch in internationalen Abstimmungen.

Natürlich bleibt Erfahrung ein Wert, der mit den Jahren weiter wächst. Doch das Fundament ist gelegt: Das junge Team hat bewiesen, dass es Verantwortung tragen kann, und dass gezielte Entwicklung, begleitetes Lernen und interkulturelle Sensibilität die Brücke zwischen Potenzial und Performance sind.

Ein Beispiel mit Signalwirkung

Der Fall zeigt eindrucksvoll, dass ein Generationenwechsel nicht nur auf der Ebene der Unternehmensnachfolge entschieden wird, sondern vor allem auf der operativen Führungsebene wirkt. Gerade dort, wo junge Bereichsleiter den Alltag prägen, entsteht die Dynamik für Wandel, Leistung und Kultur.

Unser gemeinsamer Prozess hat gezeigt: Führung muss, genau wie andere Kompetenzen auch, erlernt werden. Dies kann ein sehr positiver Entwicklungsprozess sein, wenn man die richtigen Strukturen schafft, Entwicklung gezielt fördert und Vertrauen schenkt.

Unser gemeinsamer Prozess hat gezeigt: Führung muss, genau wie andere Kompetenzen auch, erlernt werden. Dies kann ein sehr positiver Entwicklungsprozess sein, wenn man die richtigen Strukturen schafft, Entwicklung gezielt fördert und Vertrauen schenkt.